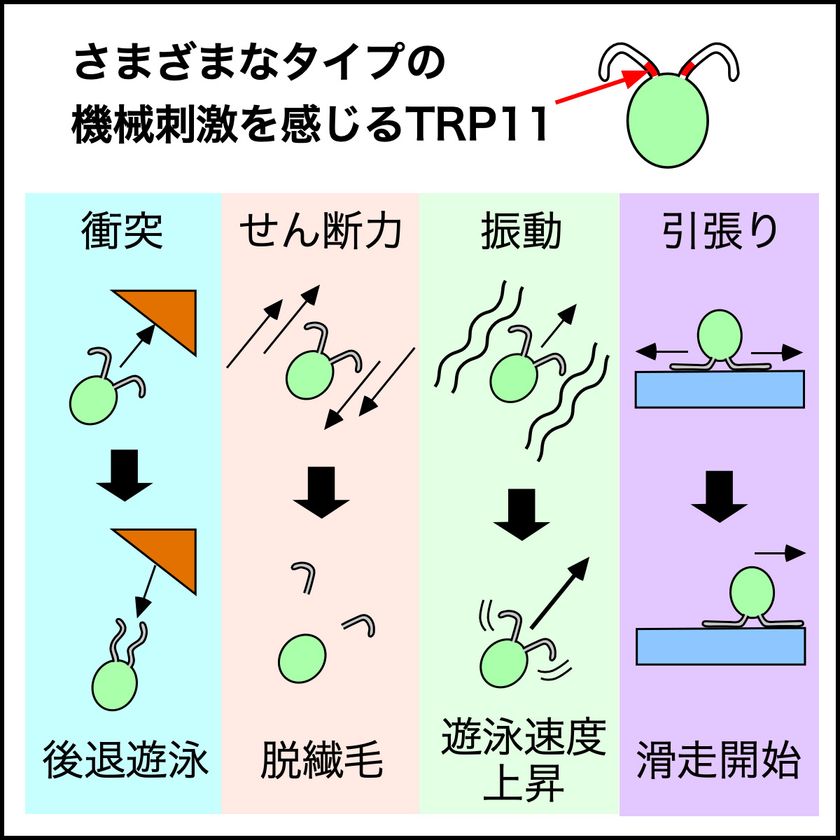

芝浦工業大学機械制御システム学科教授 吉村建二郎、生命科学科教授 渡邉宣夫、京都産業大学産業生命科学科教授 若林憲一らの研究チームは、体内の細胞にも存在する「動く繊毛」が、衝突、振動、せん断力、滑り力というさまざまな機械刺激をTRP11という受容体型イオンチャネルで感じ、繊毛の運動パターンを変化させていることを明らかにしました。

「動く繊毛」の機能や特徴が明らかに

動物の繊毛は「動く繊毛」と「動かないが感覚器として働く繊毛」の2種類があると考えられていました。しかし、「動く繊毛」が感覚器としての機能を持つかはよく分かっていませんでした。

そこで、単細胞生物のクラミドモナスを用いて「動く繊毛」が、力や変形という機械刺激を感じるかを調べました。

その結果、衝突、振動、せん断力、滑り力というさまざまなタイプの機械刺激を繊毛にあるTRP11という受容体型イオンチャネルで感じ、そのタイプに応じて繊毛の運動パターンを変化させていることが明らかになりました。

この成果は、動く繊毛が周囲の力学的環境を自ら感じ、運動を制御しているという新しい可能性を示しています。

繊毛という微細な装置に、汎用性が高いセンサーと多機能な運動装置が備わっているということは生物の精緻さを考える上で興味深い発見です。